发布日期:2025-11-20 浏览:

11月19日,温州大学教育学院“溯初大讲堂”2025年第12期学术活动如期举行。本期讲堂以“重构学科评价体系:‘双减 + 新课标’背景下学校学科评价改革”为主题,特邀温州市教育评估院综合评估科长、浙江师范大学兼职硕士生导师王旭东老师,为师生带来一场兼具政策高度与实践深度的专题讲座,吸引了来自我院心理系、小教系、学前系的众多师生参与。教育学院孙忠强副院长主持活动。

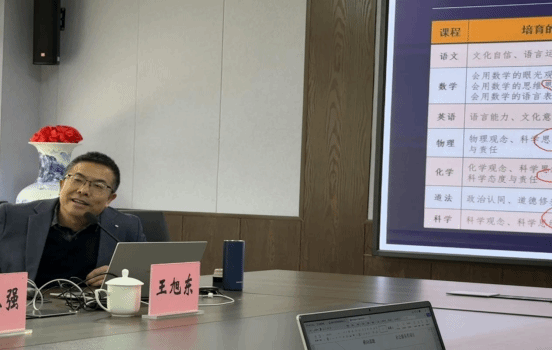

讲座伊始,王旭东老师从“溯初”二字切入,强调教育评价改革需回归育人初心——“溯”政策之本、“初”素养之源。他系统梳理了2022版义务教育课程方案与“双减”政策的深层关联:前者将“核心素养”(如语文的文化自信、语言运用、思维能力、审美创造,科学的探究实践等)明确为课程育人的最终指向,后者则通过作业总量管控、考试频次限制等具体规定,为评价“减负提质”划定边界。二者共同回答了一个核心问题——“评价究竟该为什么服务?”

“过去我们常说‘考什么教什么’,这是‘工具理性’主导的评价逻辑;现在必须转向‘教什么评什么,评什么促什么’,让评价成为素养培育的‘支撑系统’。”王旭东指出,当前教育评价改革的关键,在于打破“分数至上”的单一维度,构建以核心素养为导向、贯穿教学全过程的多元评价体系。

围绕“如何重构学科评价体系”,王旭东结合温州本地评估实践,详细阐述了具体实践路径。传统的学业评价往往以纸笔测试的“总分”为核心,难以反映学生的真实素养发展。王旭东提出,需优化区域毕业考、学校期末考等结果性评价策略,推动其功能从“选拔筛选”转向“素养诊断”。例如,语文学科的评价不能仅依赖阅读与写作分数,而应纳入口语表达(如演讲、讨论)、经典诵读(如传统文化作品理解)、文化探究(如地域文化调研)等表现性内容;科学学科则需关注实验设计、数据分析和结论推导等过程性能力。通过多元化的评价指标,让“结果”真正成为反映学生核心素养的“镜子”。

“过程评价是‘双减’落地的关键,但也是基层学校最头疼的部分——要么太繁琐,要么流于形式。”王旭东直言,过程评价的核心在于“嵌入教学全流程”,通过常态化、多样化的评价方式,捕捉学生素养发展的动态轨迹。他重点介绍了五类可操作的方法:按学科核心素养拆分具体指标。例如,语文学科分为“识字与写字”“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”四个分项,每学期通过课堂展示、实践任务(如课本剧表演、调查报告撰写)开展2 - 3次评价;英语学科的“口语表达”分项可通过“校园英语广播稿录制”“小组主题对话”等任务完成,避免“一张试卷定优劣”。以单元教学为单位,设计项目式任务开展评价。如科学学科“物体的运动”单元,让学生自主设计“简易测速装置”并撰写实验报告,评价维度涵盖方案设计、动手操作、数据整理、结论反思等,完整追踪学生的探究过程。推行“分层作业 + 个性化反馈”。将作业分为“基础巩固”“能力提升”“拓展创新”三层,学生可根据自身情况自主选择;教师不再简单打“√×”,而是针对具体问题写“发展性评语”(如“这道几何题的辅助线思路很巧妙,若能标注推理依据会更严谨”),让作业反馈成为学习的“助推器”。通过“课堂观察记录表”每周记录学生的参与度、合作能力、倾听习惯等,每月与学生进行1次“行为反馈谈话”。例如,针对课堂发言较少的学生,教师可引导其从“参与小组讨论”开始,逐步提升互动积极性。关注好奇心、坚持性、反思能力等非认知素养。例如,设置“学习成长日志”,让学生每周记录1个“遇到的困难及解决过程”,教师据此评价其探究精神与抗挫能力。

传统评价往往聚焦“绝对成绩”,而忽略了学生的个体差异与发展潜力。王旭东介绍,温州部分学校已试点建立“学生成长数据档案”,通过追踪学生从入学到毕业的素养变化,如语文阅读能力的阶段提升、科学探究能力的持续进步等,以“进步幅度”替代“绝对排名”评价成长。这种“纵向比较”的方式,让每个学生都能看到自己的努力成果,更符合“因材施教”的教育本质。

综合评价并非简单的“学业成绩 + 德育表现”,而是整合学业水平、社会实践、劳动实践、艺术素养等多元内容,其结果主要用于学生的个性化发展指导。例如,通过记录学生在社区服务、研学旅行、劳动实践中的表现,帮助学生发现自身优势,明确发展方向,而非将其作为单一的升学筹码。

讲座尾声,王旭东老师总结道:“学科评价是教育评价最重要的领域,涉及面最广、影响最深远。改革的核心在于提高评价的科学性、专业性与客观性——既要改进结果评价的精准度,更要强化学的过程评价的持续性,探索增值评价的激励性,健全综合评价的全面性。”他特别强调,成功的学科评价改革不仅能落实“双减”减负提质的要求,更能对接新课标对核心素养的培育目标,最终促进学生高水平发展,培养出担当民族复兴大任的时代新人。

在互动环节,现场师生围绕“表现性评价的操作细节”“过程性数据的采集难度”“增值评价的区域推广”等问题展开热烈讨论。王旭东结合温州实践一一解答,例如建议学校通过“数字化平台”简化过程性数据的记录与分析,通过“校本研修”提升教师的评价设计能力等。

孙忠强副院长在总结中高度评价了本次讲座:“王旭东老师的分享既有政策高度,又有温州本土的实践智慧,既厘清了评价改革的理论逻辑,更提供了可复制的操作路径。这不仅为高校师生提供了前沿的教育研究视角,也为基层学校推进评价改革提供了‘工具箱’,助力区域教育评价向‘育人导向、科学多元’的方向深化。”

参会学生纷纷表示,此次讲座让自己对“双减 + 新课标”背景下的评价改革有了更深刻的理解——“原来评价不是‘打分工具’,而是‘育人伙伴’;改革不是‘推翻重来’,而是‘精准优化’。未来无论是从事教育工作还是继续深造,都将更关注评价背后的育人本质。”

“溯初”之意,在于回归本真、追寻初心。本期“溯初大讲堂”以学科评价改革为切口,正是对“什么是好的教育”“如何评价真正的成长”这一教育本源问题的深入探讨。正如王旭东所言:“评价改革的终点,始终是让每个孩子都能在适合自己的轨道上,成长为有素养、有潜力、有温度的时代新人。”这场讲座,不仅是一次知识的传递,更是一次教育初心的唤醒。