发布日期:2025-11-12 浏览:

2025年11月12日下午,教育学院“溯初大讲堂”2025年第10期讲座在北校8-204会议室顺利举行。本次讲座以“读万卷书,也要行万里路——师范生需要研学实践素养”为主题,吸引了来自小学教育、应用心理学等专业的众多学生积极参与。学院党委副书记兼纪委书记章志图担任主持,特邀教育学院小学教育系主任、浙江省中小学生研学旅行研究与指导中心常务副主任邓纯考教授担任主讲嘉宾。

章志图首先介绍了“溯初大讲堂”的发展历程与宗旨。自2017年设立以来,该平台始终致力于弘扬温州大学教师教育文化,浓厚学院学术氛围,提升师范生培养质量。他指出,在师范生培养中,“书”是教育理论的根基,“路”是实践育人的桥梁,如何在理论与实践中找到平衡,是新时代师范生成长的关键命题。本次学术讲座正是为回应这一命题,特邀深耕教育实践与研究的邓纯考教授,分享如何通过研学实践赋能师范生专业成长。

邓纯考教授是教育学博士、温州大学瓯江特聘教授、硕士生导师,现任教育学院小学教育系主任,同时兼任浙江省中小学生研学旅行研究与指导中心常务副主任、温州大学实践教育研究中心主任等职。他长期致力于研学旅行、农村留守儿童教育等领域研究,主持国家社科基金教育学项目等多项课题,成果丰硕,实践经验丰富。

邓教授以“研学旅行”为切入点,从时代意义、课程内涵、功能价值等维度展开论述。他引用顾明远等教育名家的观点,指出研学旅行是“以游为主、自然受教”的校外教育形式,其核心在于跳出课堂围墙,让学生在社会与大自然的课堂中实现“知行合一”。结合当前教育现状,他犀利指出“五育缺失”问题——部分学生存在“忽德、偏智、弱体、抑美、缺劳”的倾向,缺乏野性、诗性与社会责任感,而研学旅行正是弥补实践短板、重塑全面培养体系的重要载体。

“教育的终极目标是立德树人,培养‘有根有魂’的时代新人。”邓教授强调,研学旅行不仅能让学生触摸真实山河、感悟文化底蕴、见证科技力量,更能通过集体生活与挑战任务,锤炼团队精神与抗挫能力,为“五育并举”提供鲜活场景。他以北京等地将研学实践纳入中考评价体系为例,说明研学已成为新时代教育质量观中“知行合一”的关键路径。

围绕浙江省《中小学生研学旅行课程指南(试行)》,邓教授详细解析了研学课程的核心要素。他指出,研学旅行作为“活动课程”,区别于学科课程的“知识中心”,更注重“儿童中心”的体验与生成——通过自然体验、社会适应等主题,引导学生发现自我、探究自然、融入社会,培养“价值体认、责任担当、问题解决、创意物化”四大关键能力。课程设计需紧扣“立德树人”根本任务,融合中华优秀传统文化与当代建设成就,同时遵循“多元评价”理念,关注学生在研学过程中的真实成长。

在课程内容上,研学旅行覆盖自然类、历史类、科技类、人文类等多元领域,如地质考察、古迹探访、科技体验、非遗传承等,既与学校课程进度衔接,又延伸了课堂边界。邓教授特别提到,研学基地与精品线路的建设(如杭州洞桥营地、义乌小商品市场研学线)为实践提供了丰富载体,而“基地辐射式”线路设计则能最大化教育效益。

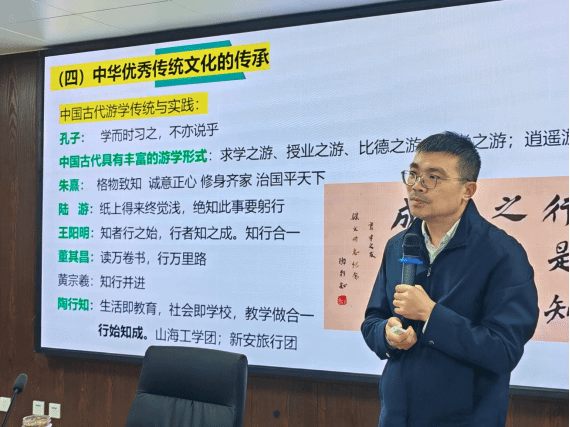

讲座中,邓教授以孔子周游列国、陶行知“新安儿童旅行团”等历史故事为例,揭示研学旅行的深厚传统与育人价值。孔子历时14年游历诸侯国,修订六经、留下《论语》;陶行知组织7名小学生赴上海演讲宣传抗日,被誉“中华民族的小号手”;李白游历山河成就诗篇,徐霞客探幽寻秘著就《徐霞客游记》……这些案例印证了“读万卷书”与“行万里路”的辩证统一——真正的教育,既需要理论的深耕,更需要实践的滋养。

“研学旅行是培养‘完整的人’的必由之路。”邓教授总结道,对师范生而言,研学实践素养不仅是教学技能的延伸,更是理解学生、设计课程、引领成长的核心能力。他鼓励未来教师主动走出课堂,在田野中观察教育,在行走中积累经验,成长为“既能站稳讲台,也能引领成长”的新时代教育者。

讲座尾声,现场学生就“研学旅行与传统文化的现代转化”“师范生实践能力培养路径”等问题与邓教授深入交流。章志图副书记在总结中表示,本次讲座既是一次理论的升华,也是一次实践的动员,希望同学们以此次学习为起点,在未来学习中兼顾“书斋”与“田野”,既夯实教育理论根基,又锤炼实践育人本领,努力成为“有温度、有灵魂、有根脉”的新时代师范人。

本场学术报告不仅为师范生提供了研学实践的前沿视角,更以理论与案例的深度融合,点燃了学生对教育本质的思考——正如邓纯考教授所言:“教育的诗与远方,藏在行走的脚步里,也在实践的土壤中生根发芽。”(通讯员:赵丽颖 林雅雯)