发布日期:2025-09-15 浏览:

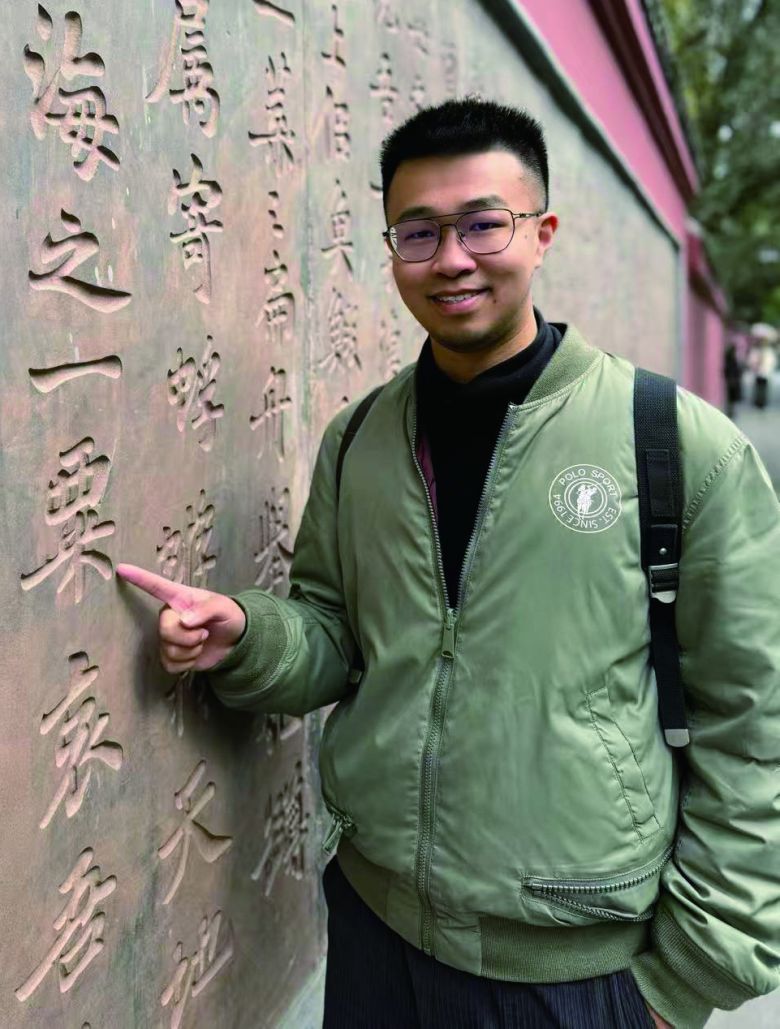

本期主持:梁一粟

中国人民大学国学(中国古代文学)博士,加州大学伯克利分校东亚系中国研究中心访问研究者。现任温州大学教育学院讲师,教授《中国文学》《写作》《语言与文学基础》等课程。曾于《新宋学》《浙江学刊》《人民日报》《青年报》《浙江作家》《南风》等刊物发表论文、书评、游记数篇。

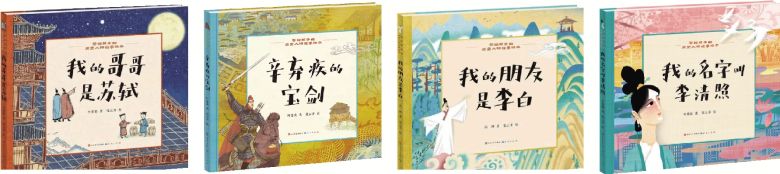

推荐书目:《我的哥哥是苏轼》《我的朋友是李白》《辛弃疾的宝剑》《我的名字叫李清照》

李萌昀、冯坤、叶楚炎 著;张开云 绘图

人民文学出版社、天天出版社 出版

适合年龄段:8岁以上的孩子

这次我要强烈推荐的宝藏读物是“写给孩子的历史人物故事绘本”系列之《我的哥哥是苏轼》《我的朋友是李白》《辛弃疾的宝剑》《我的名字叫李清照》。这几册绘本以中国文学史上的大明星的生平经历为叙述主线,适当地融入相关背景下创作的文学作品,使小读者对人物、历史、诗词作品都有了更为准确与深入的了解。我推荐的理由主要有以下三点:

1.选材(人物与作品)精准,融合贴切

苏轼、李白、辛弃疾、李清照这几位作家的作品高频出现于中小学教材及试卷中,但不少学生面对这些超级作家的作品往往也提不起兴趣,死记硬背必然有伤理解与感悟,就更别说迁移勾连、融会贯通同一作家的多篇作品了。而这几册绘本在娓娓道来人物的成长史时,能够恰到好处地引入关于此作家的一些重要作品,以更容易接受、理解的方式帮助小读者领悟写作背景与作品之间的重要联系,在更熟悉历史情境的前提下对作品产生更加浓厚的兴趣。

事实上,在面向学生(孩子)的古代诗词教育中,想要做到恰如其分的“文史结合”并非易事。有的书籍、教材甚至中小学课堂教学容易把写作背景(作家经历)与作品联系得过于简单、突兀、机械,叙述语言则过于套路、生硬,使受众难以共情。而这几册绘本在文史融合上就做得很棒。

2.叙述视角独特,深入孩子心

常见的历史书籍或人物传记往往是以高高在上的上帝视角来叙述的,而这几册绘本却独具匠心地选择了一些离作家更近的视角,从而借这些特定的人物讲出作家与自己的故事、作家的生平经历等等——这类视角无疑增添了叙事的亲切感与真实感,并仿佛将小读者带入了一种难能可贵的设身处地的历史现场。

比如《我的哥哥是苏轼》就巧妙地选择了在苏轼一生中存在感极强的“好弟弟”苏辙的视角,可谓合情合理合逻辑。因此,这册绘本不仅简要展现了苏轼跌宕起伏的一生,还融入了苏辙与苏轼千丝万缕的情感联系与感人故事。进一步观之,若小读者能完全代入苏辙立场,与其充分共情,那么苏轼就不再是千年外的不可企及的超级作家了,而是一位生活在身边的、有血有肉有情有义的亲友般的人物了,那么就可以更自然地直达苏轼一些重要作品的核心与本质。

再看《我的朋友是李白》,作者机智地选取了中小学教材中的常客——诗圣杜甫作为叙述主角,在呈现李白一生大事件与相关时间节点创作的重要作品之外,还穿插了不少杜甫与李白的生命交集的片段。这种以亲友视角的他者叙述方式在前段时间的动画电影《长安三万里》中也有被运用,能够有效拉近目标人物与读者间的心理距离。

更有趣的是,《辛弃疾的宝剑》的叙述主体竟是一把宝剑。宝剑是辛弃疾一生北伐志向的象征,亦是其诸多豪放词中的核心意象。因此借宝剑之口诉辛弃疾生平与心志再合适不过。综上,无论是作家间的交游视角或作家作品中的核心意象视角,均展现出这些绘本作者融会贯通于文史长河的深厚功力与叙事想象力。

3.天花板级别的作者团队

我接触过不少中小学语文教师与学生家长,发现其中大多数人对于学术类书籍(包括史传、诗词赏析)是缺乏分辨力的。加上当下自媒体、教育机构野蛮生长,真正优秀的文化产物往往被流量所掩盖,故而很难进入大众视野。这几册绘本的作者均为北京大学中文系古代文学或文献学博士出身,现为中国人民大学等高校教授或国家图书馆研究馆员。据我所知,他们在学术严谨性与创作趣味性上可谓国内首屈一指。

我曾上过《我的哥哥是苏轼》《我的名字叫李清照》两书作者李萌昀老师的“中国古代文学史”“《金瓶梅》精读”“《儒林外史》研究”“《红楼梦》与中国文化”等课程,深深为其学养与人格魅力所叹服。而今他愿为小学阶段的孩子们创作,实乃大众之幸,望孩子们且看且珍惜,也期待这些顶尖学者能继续为基础教育献才出力。

相关链接:https://wap.wendu.cn/article/id/601182